敏感期ってなあに?(その2)いつ・どんなものがあるの?

おうちでできる&ママができる

モンテッソーリ・ホームスタディの

菅原陵子(りょうこ先生)です。

今日はモンテッソーリ 教育基本のき。

おそらく1番有名なんじゃないかと思う言葉

敏感期のお話その2

子ども達の敏感期は行動に出る。という話をうけ

大人的に分類してご紹介してみます

では

敏感期を大人的に分類してご紹介してみます

(ちょっとチャレンジ)

すると

年齢によりいくつかに分かれていきます。

モンテッソーリ教育を掲げる教育機関では

この分類に合わせて、いろんな教具を分けています。

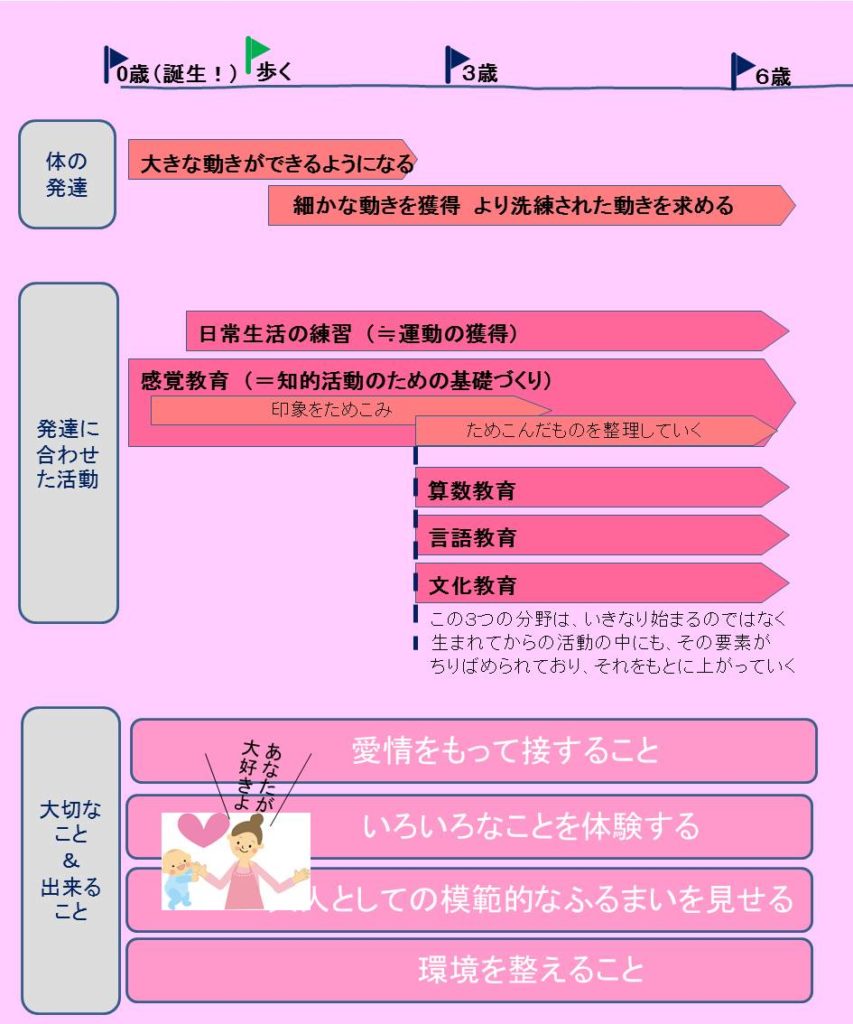

小さいほど、体の発達とリンク

敏感期は子どもが小さいほど、体の発達と関係があります。

カラダの発達は

敏感期は、この動きの獲得と知的な活動がリンクしています。

ここ、大事です![]()

色んなことに興味を持つ

じゃあ、どんなものがあるのか?

敏感期は、

1:五感を使い、感覚器を研ぎ澄ます

2:日常生活ができるようになる(動きの獲得と自立)

3:算数(数)的なものへの興味

4:言語(言葉、文字、文法など)への興味

5:文化(自分の暮らす地域、国、世界、そして文化)への興味

と大きく分けて5つ。

これに、秩序の敏感期と、小さいものへの興味という

2つが加わるときがあります。

で、0~3歳は自立を目指すので、1と2

3~6歳は3~5への活動が主流。

そして

お母さんが子育てでてこずるときは

秩序の敏感期と、小さいものへの興味の時期が多い

かもしれません。

図にするとこんな感じ。

お母さんができること

ここで、モンテッソーリ・ホームスタディ!

お母さんができること。

私がお会いする多くの方は

何をさせるか、に注目されています。

なので、お子さんが「いーち」とでも言おうものなら

「すわ!(時代劇風)数の敏感期だ!!」

といって、数字を唱えさせようとしたりします。

でもね、お母さんができることは

図で言う下の部分。

あなたが大好きよ~。と伝えて子どもに寄り添い

環境を整えること。

数字を唱えさせたり、数のカードを買うことは

環境の一つではありますが

お母さんのできることのほんの一部です。

そして、数のカードをやりましょう!時間ですよ!

というのは、すでにお母さんの課題になっていて

子どものしたいことではなかったりします。

「いえいえ、うちの子好きですよ。数字のカード持ってきますもん」

という方もいますが

それは、それを持って来たらお母さんが遊んでくれるからであって

興味でない場合もあります。

(この辺の境を見分けるのは難しいですね・・・・

子どもを見るレッスンをした方ができるようになっていきます)

子どもがしたことをまず見る。

で、

ちょっとそこに対してヒントになるようなジョブを繰り出してみる

そんなところから始めるのがちょうどいいかもしれないです。

発達を急がせない

図にしてみると分かりやすいのですが

発達って、ある日突然算数ができるわけではないんです。

ある日突然、

「そうだ!今日僕は文字について勉強します!」

とはならないんです![]()

段階を踏んでいる。

感覚的なお話になりますけど、

たとえば、食事でイチゴが出たとき。

黙って出すおうちより

「食べなさい」と出すおうちより

「今日はイチゴ2個食べようね」とか話しているご家庭のほうが

数は知っています。

絵本を読んでいるおうちのほうが

文字への興味は早いです。

その丁寧な積み重ねがあって、

次がある。

そして、もっと大事なことは

歩く、たくさん歩く。

自分のことは自分でする

色んなものをさわっている。興味を満たされている。

そんな0~3歳の期間があって、のちの活動は深まっていきます。

毎日の生活とそこでの経験が

次につながっていきます。

だからって。

じゃあ、あれもこれも。といったら

お母さんがパンクします。

お母さんがパンクすると、

子どももパンクします。

手を出さないことを知る方が大切です

だから、できることを少しづつ。それが大切です。

大人が手を出すべきことと、出すべきではないこと。

特に出すべきでないことを身につけるのも大切です。

モンテッソーリ・ホームスタディ アカデミーを受ける

お母さまは、たいてい「ああ~!!やりすぎていた!」を

実感されます^^

そこからね。みんな変わっていきます。

コメント